Fakten zum Projekt

(Stand: Oktober 2025)

Autoren:

Bernhard Kohler, Erhard Kraus & Wolfgang Scherzinger

Hier die aktuelle Version zu unserem Positionspapier Nationalpark Kampwald & Wilde Weiden als PDF.

Vorweg ein Blick in die Zukunft – als Vision für das Kamptal::

- „Gleich nördlich des Ottensteiner Stausees beginnt eine Landschaft, die in Österreich ihresgleichen sucht. Es ist ein abwechslungsreiches, sich selbst erhaltendes und ständig wandelndes, natürliches Mosaik aus Wald und Offenland, das sich über mehrere tausend Hektar erstreckt. Es umfasst einen bedeutenden Teil der Kernzonen des neugeschaffenen Nationalparks Kamptal, aber auch weite Teile des Truppenübungsplatzes Allentsteig. Diese Flächen unterschiedlicher Zweckbestimmung bilden zusammen eine funktionelle landschaftliche Einheit, die überwiegend von natürlichen Prozessen gestaltet wird und damit internationalen und nationalen Naturschutz-Zielsetzungen zuarbeitet.

- Eine besondere Rolle spielen dabei die großen Wildtiere. Wisente, Wildpferde, Taurusrinder, Rothirsche, Rehe, Wildschweine Biber und gelegentlich durchziehende Elche sorgen in diesem Raum dafür, dass auf den zusammengebrochenen und geräumten Borkenkäferflächen der einstigen Fichten- und Rotföhrenforste kein geschlossener, monotoner Pionierwald entsteht. Vielmehr werden die spontan aufwachsenden Bestände aus Birken und Zitterpappeln, Salweiden, Vogelbeeren und jungen Rotföhren durch die Weidetiere aufgelockert und in eine halboffene Landschaft aus kleinen und größeren Waldstücken, Busch- und Baumgruppen und dazwischen liegendem Grasland verwandelt. In den Restbeständen der Fichtenforste, die unter dem Druck des Klimawandels weiter zusammenbrechen, sorgt das nun liegenbleibende Totholz für einen dichten Verhau, der das Aufwachsen von Buchen, Tannen, Linden, Bergulmen und Bergahornen begünstigt, den beherrschenden Baumarten späterer Waldentwicklungsphasen. Durch das Zusammenwirken von Windwürfen, Borkenkäfern, gelegentlichen Bränden und den großen Weidetieren entsteht ein abwechslungsreiches Nebeneinander von Altholzbeständen, Jungwald, Hochstaudenfluren und Grasland. Letzteres ist aus Borkenkäferflächen, vergrasten Schlägen und den Resten der früheren Kulturlandschaft hervorgegangen, vor allem im Bereich des Truppenübungsplatzes. Im beweideten Grasland können im Schutz der Schlehen- und Weißdorngebüsche, die sich hier ausbreiten, lichtliebende Stieleichen und Rotföhren heranwachsen und sich mit der Zeit zu ausladenden breitkronigen Baumgestalten entwickeln.

- Die im Gebiet lebenden Wölfe und Luchse verhindern, dass sich der Weidedruck der großen Pflanzenfresser großflächig vereinheitlichend auf die Vegetation auswirkt. Sie tragen zur Bestandsregulation der großen Herbivoren bei und schaffen Räume, in denen der Verbissdruck geringer ist und die Verjüngung des Waldes rascher voranschreiten kann.

- Die nicht länger durch den Menschen eingeschränkte Aktivität der Biber trägt zu weiterer landschaftlicher Vielfalt bei: Entlang von Bächen werden die freien Fließstrecken immer wieder durch Biberseen und ausgedehnte Sumpfflächen unterbrochen. Wird ein Biberrevier aufgegeben, weil die bachbegleitenden Weidenbestände übernutzt sind oder die Biberfamilie Prädatoren zum Opfer fällt, dann können sich aus den Biberseen- und sümpfen artenreiche Biberwiesen entwickeln. Die Wölfe stellen auch sicher, dass sich die Weiden und Erlenbestände an den Bächen regenerieren und dass so immer wieder neue Ansiedlungsmöglichkeiten für Biber entstehen. Die Aktivität der Biber sorgt auch dafür, dass die aus Tschechien zuwandernden Elche sich länger hier aufhalten und das Großherbivoren Spektrum vervollständigen.

- Die Vielfalt und besondere Qualität der sich dynamisch entfaltenden Mosaiklandschaft wird durch das Vorkommen anspruchsvoller Vogelarten dokumentiert. Im Gebiet kommen Schwarzstorch, Seeadler, Wachtelkönig und Feldschwirl vor, die Bestände von Bekassine, Raubwürger und Schlagschwirl haben sich erholt, in den Bibersümpfen hat sich der Kranich angesiedelt und die Kornweihe brütet regelmäßig in den Sukzessionsflächen. Die spektakuläre Vogelwelt und die Beobachtung der Großtierherden sind Grundlage für einen blühenden Naturtourismus. Entlang von markierten Pfaden am Rand der Wilden Weiden können Besucherinnen fasziniert verfolgen, wie eine vom menschlichen Nutzungsdruck befreite Landschaft sich entfaltet, verändert und weiterentwickelt…“

Die Vorgeschichte:

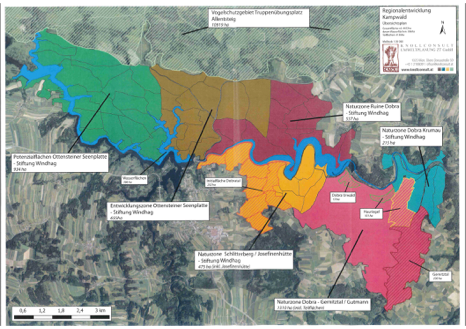

- Seit 2024 hat das Land NÖ ein Nationalpark-Projekt im mittleren Kamptal im Bereich der Windhag-Stipendienstiftung in Aussicht genommen. Als erster Baustein soll ein Naturschutzgebiet im Dobrabachtal in der Größe von 274 ha entstehen, dessen Finanzierung beim Biodiversitätsfonds zur Förderung eingereicht und bewilligt wurde.

- Die Planungen wurden bisher vom Büro Knoll (Wien) im Auftrag des Landes umgesetzt, sie sollen sich im Wesentlichen auf Flächen des Gutes Ottenstein der Windhag-Stipendienstiftung (3.120 ha) und allenfalls dazwischen liegende Waldflächen der FV Jaidhof beziehen, im möglichen geschätzten Gesamtausmaß von etwa 4.000 ha.

- Der Landesumweltanwalt informiert gemeinsam mit dem Planer Knoll eine Gruppe aus interessierten Einzelpersonen, NGOs und der Bürgerinitiative Lebendiger Kamp in regelmäßigen Abständen über das Vorhaben. Außerdem wurde landesseitig eine regionale Unterstützergruppe in Zwettl rund um Günter Liebl gegründet, um eine Vernetzung und Information in der Region zu gewährleisten.

Position der AG Wildtiere zum Nationalpark-Projekt Kampwald:

- Die AG Wildtiere begrüßt das Vorhaben eines weiteren Nationalparks im Waldviertel, sieht jedoch die Fokussierung vorrangig auf Betriebsflächen der Windhag-Stipendienstiftung (Gut Ottenstein) aufgrund der Waldausstattung und des aktuellen Zustands des Großteils dieser Wälder als wenig aussichtsreich, um IUCN-konforme Kernzonen auf mindestens 75% der Fläche des Nationalparks erreichen zu können.

Eine an IUCN-Zielen ausgerichtete Schutzgebietskonzeption ist allerdings in Österreich seit langer Zeit notwendige Voraussetzung, um sowohl eine IUCN Anerkennung, als auch Fördergelder des Bundes für dessen Einrichtung und Betrieb zu erlangen. Und sie entspricht § 2 Abs.1 des NÖ Nationalparkgesetzes, LGBl. 5505-0.

- Ein IUCN-konformer Nationalpark muss auf dem Großteil seiner Fläche dem Prozessschutz gewidmet sein, also ausreichend nutzungsfreie Kernzonen aufweisen, wozu auch das Zulassen natürlicher Störungen wie Windwürfe, Insektenkalamitäten oder Überschwemmungen zählt.

- Zu den ökosystemrelevanten Prozessen gehören auch die Interaktionen zwischen großen Pflanzenfressern und der Vegetation und Landschaft, weshalb die Wiederherstellung der autochthonen Artengarnitur an Herbivoren (v.a. Wild-Rinder und Pferde) und ihrer Antagonisten, den großen Prädatoren Wolf und Luchs, eine notwendige funktionale Bedingung für einen Nationalpark im Kamptal darstellt.

- Das Gut Ottenstein (ca. 3.120 ha) in Verbindung mit dem nördlich angrenzenden TÜPL Allentsteig (ca. 15.700) bietet aufgrund der Grundbesitzstruktur, der Flächenrelationen, der räumlichen Lage (im Zentrum des Waldviertels), der landschaftlichen Ausgangslage (nördlich der großen Stauseen Ottenstein und Dobra) und der geringen Zerschneidung durch Verkehrsachsen für österreichische Verhältnisse durchaus günstige Voraussetzungen für die Errichtung und Entwicklung eines solchen Großschutzgebiets, sofern die Kernzonen-Thematik gelöst wird.

- Die funktionale Verbindung von Nationalpark Kampwald (Gut Ottenstein) und militärisch genutzten Flächen (TÜPL Allentsteig) sowie weiteren naturschutzfachlich höchst relevanten Teilgebieten im mittleren und unteren Kamptal sollte in Form eines umhüllenden Biosphärenparks Kamptal in einem Stufenplan umgesetzt werden. Das würde nicht nur die Naturschutz-Aufgaben in der Region sondern auch die naturtouristischen und regionalwirtschaftlichen Ziele und Potenziale bestmöglich unterstützen.

- Der Nationalpark Kampwald und angeschlossene, bestehende und neu auszuweisendeSchutzgebiete im mittleren und unteren Kamptal könnten die Kernzonen eines umrahmenden Biosphärenparks Kamptal bilden und einer gemeinsamen Schutzgebietsverwaltung unterliegen.

- Die neuen Schutzgebiete könnten in Abhängigkeit von der Bereitschaft der Grundeigentümer, den verfügbaren Finanzmitteln und den bereits vorliegenden Planungsgrundlagen stufenweise eingerichtet werden. Dazu könnte von der Naturschutz- und der Forstabteilung des Landes, gemeinsam mit den Umweltverbänden und den Grundeigentümern ein Arbeitsübereinkommen zur mittelfristigen Umsetzung festgelegt werden (LOI), um diese Ziele mittel- bis langfristig zu erreichen.

Der Flachauer Teich (25 ha) und seine Umgebung in der Potenzialfläche Ottensteiner Seenplatte (Knollconsult 2025) sind geprägt von flutendem Wasser-Knöterich (rosa blühend), kleinen Schilfröhrichten, Seggenbeständen und ausgedehnten Sumpfwiesen; 30.07.2025 (© E. Kraus)

Fakten im Detail:

Zielsetzung des Positionspapiers

Die AG Wildtiere begrüßt die Initiative des Landes Niederösterreich, im zentralen Waldviertel – ausgehend von den Flächen der Windhag Stipendienstiftung und der Forstverwaltung Jaidhof – ein Großschutzgebiet einzurichten, das den Anforderungen der IUCN entspricht und den Zielen der Europäischen Biodiversitäts-Strategie zuarbeitet. Nach den Vorstellungen der Landesregierung und den rechtlichen Vorgaben des NÖ Nationalparkgesetzes, LGBl. 5505-0, muss das geplante Schutzgebiet als IUCN-konformer Nationalpark realisiert werden. Das bedeutet, dass erhebliche Teile des Gebiets dem Prozessschutz gewidmet sein sollen, also einem Naturschutz-Konzept, das autogene ökologische Prozesse in den Mittelpunkt des Gebietsmanagements stellt.

In Prozessschutzgebieten besteht das Management in erster Linie darin, die Rahmenbedingungen für die freie Entfaltung und Wirksamkeit autogener ökologischer Prozesse zu schaffen, ohne dass der Mensch innerhalb des Schutzgebiets lenkend und korrigierend in diese Abläufe und ihre Ergebnisse eingreift (Scherzinger 2012). Das Zulassen natürlicher Vorgänge in den gebietstypischen Ökosystemen bezieht sich nicht nur auf Sukzessionen, Alterungs-, Reifungs- und Verjüngungsprozesse, sondern muss auch die Akzeptanz von wiederkehrenden, landschaftsgestaltenden Störungen umfassen, wie z.B. Windwürfen, Überschwemmungen, Insektengradationen oder von Blitzschlag verursachten Bränden. Ganz entscheidende ökologische Prozesse ergeben sich auch aus den Interaktionen von großen Pflanzenfressern mit Vegetation und Landschaft sowie mit den großen Beutegreifern, die auf ihre Bestände einwirken. Weil das unbeeinflusste Zulassen der großräumig wirksamen Störungen eine sehr hohe Anforderung darstellt, müssen sich Prozessschutzgebiete über relativ große Flächen erstrecken und gegenüber der umgebenden Landschaft entsprechend abgepuffert sein, etwa mit Hilfe von randlichen Borkenkäfer-Managementzonen, Brandschneisen, Wildschutzzäunen etc.

Die AG Wildtiere möchte mit vorliegendem Positionspapier die Umsetzung eines wichtigen Teilaspekts der Prozessschutzbemühungen im künftigen Nationalpark unterstützen: die Wiederherstellung eines möglichst vollständigen Spektrums an einheimischen, wildlebenden Großherbivoren und ihrer Wirkung auf die Landschaft.

Die AG Wildtiere ist sich bewusst, dass dies nur auf Teilflächen des geplanten Nationalparks realisierbar ist und sieht deshalb die Notwendigkeit und Chance, das ohnedies notwendige Offenlandmanagement des angrenzenden Truppenübungsplatzes Allentsteig (bei aufrecht bleibender und entsprechend angepasster militärischer Nutzung) in die Überlegungen mittels Vereinbarung mit der Heeresverwaltung einzubeziehen und künftig mit Hilfe der großen Weidegänger effizienter, flächenwirksamer und kostengünstiger zu gestalten.

In Hinblick auf die Rückkehr der großen Pflanzenfresser, aber auch in Bezug auf andere landschaftsgestaltende ökologische Prozesse sollen Nationalpark- und Militärflächen eine funktionelle Einheit bilden. Idealerweise wären diese beiden Gebiete trotz ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung in den größeren Rahmen eines Biosphärenparks eingebettet, auch wenn die militärische Nutzung prioritär und das Betretungsrecht stark eingeschränkt bleiben wird. Dort bilden sie zusammen mit wertvollen Naturwald-Flächen im Mittleren Kamptal die Kernzonen-Ausstattung des Biosphärenparks. Den verschiedensten Aspekten des Prozessschutzes in diesen Kernzonen – vom klassischen, strengen Waldnaturschutz an den Kampeinhängen bis zu der von Weidegängern gesteuerten, dynamischen Entwicklung der Sukzessionsflächen im Windhagschen Stiftungsgebiet – stehen die vom Menschen gestalteten Landschaftsteile in den Pflegezonen des Biosphärenparks gegenüber. Aus Sicht der AG Wildtiere sollte keiner dieser Ansätze gegen die jeweils anderen ausgespielt werden. Denn nur in der Zusammenschau eröffnen die unterschiedlichen Zonen für Besucher:innen die Möglichkeit, Zustände, Ausprägungsformen und Entwicklungsoptionen der vielfältigen Waldviertler Landschaft zu erleben. Beständigkeit zu genießen, den Wandel zu verfolgen und Neues, Überraschendes zu entdecken, sollte der thematische Fokus aller Teile des Großschutzgebiets in der Kampregion sein.

Wozu brauchen wir im Waldviertel Wisent, Konik, Rothirsch, Wolf & Co.?

Folgende Überlegungen veranlassen die AG Wildtiere dazu, große Herbivoren (und ihre Prädatoren) als unverzichtbare Bestandteile eines IUCN-konformen Nationalparks im Waldviertel zu betrachten:

- Ziel 1 der österreichischen Nationalpark-Strategie 2020+ lautet: „In der Naturzone [österreichischer Nationalparks] erfolgt eine natürliche Entwicklung entsprechend den IUCN-Vorgaben. Die zentrale Aufgabe jedes Nationalparks ist der Schutz ursprünglicher Natur durch das Zulassen natürlicher Prozesse. Gemäß den internationalen Vorgaben (IUCN Schutzgebietskategorie II) sind grundsätzlich mindesten 75% der Fläche in eine vom Menschen nicht mehr wirtschaftlich genutzte Zone überzuführen…“ (Nationalparks Austria 2017, Hervorhebung – auch unten – hinzugefügt).

- In einer erläuternden Fußnote wird in der Nationalparkstrategie die IUCN-Definition von Nationalparks in Erinnerung gerufen. Demnach sind „Schutzgebiete der Kategorie II zur Sicherung großräumiger ökologischer Prozesse ausgewiesene, großflächige natürliche oder naturnahe Gebiete oder Landschaften samt ihrer typischen Arten- und Ökosystemausstattung, die auch eine Basis für umwelt- und kulturverträgliche geistig-seelische Erfahrungen und Forschungsmöglichkeiten bieten sowie Bildungs-, Erholungs- und Besucherangebote machen“ (Dudley 2008, in der Übersetzung von EUROPARC 2010).

- In weiten Teilen der wissenschaftlichen Ökologie hat sich ab den 1980er Jahren die Auffassung durchgesetzt, dass zur oben angesprochenen „typischen Arten- und Ökosystemausstattung“ vieler natürlicher oder naturnaher Ökosysteme unbedingt auch große Herbivoren gehören (Peek 1980, Naiman 1988, Singer 1990, Remmert 1991, Scherzinger 1995). Große Pflanzenfresser sind allerdings nicht nur einfache Bestandteile natürlicher Lebensgemeinschaften, sondern sie beeinflussen maßgeblich die Zusammensetzung, die Struktur und die Funktionsweise der Ökosysteme bzw. der Landschaften, in denen sie leben. Sie sind vielerorts ein wesentlicher Bestandteil der natürlichen Veränderungen („Störungs“-Regime), das diese Landschaften kennzeichnet (Senn 2019) und sie wirken als Schlüsselarten, das heißt als Arten, die ihren Lebensraum und den ihrer Mitbewohner weit mehr beeinflussen und gestalten, als nach ihrem Anteil an der lebendigen Biomasse zu erwarten wäre (Power et al. 1996). Manche Arten fungieren sogar als sogenannte Ökosystem-Ingenieure (Wright & Jones 2006), indem sie entscheidend die Ressourcenverfügbarkeit für andere Arten in ihrem Lebensraum steuern – prominentestes Beispiel hierfür ist der Biber (Rosell et al. 2005). Beweidung durch wildlebende, pflanzenfressende Großsäugetiere zählt jedenfalls zu den maßgeblichen natürlichen Prozessen in vielen Ökosystemen.

- Die herausragende ökologische Rolle der großen Herbivoren hat prinzipiell auch in Mitteleuropa Gültigkeit. Allerdings hat die frühzeitige Ausrottung wildlebender Großsäugetiere bzw. ihr Ersatz durch domestizierte Weidegänger hier zu der irrigen Annahme geführt, dass Beweidung ein reines Kulturlandschafts-Phänomen wäre und in der europäischen Naturlandschaft keinen Platz und keine Bedeutung gehabt habe. Besonders vehement wurde diese Ansicht in Hinblick auf Waldökosysteme vertreten. Die Beschäftigung mit Waldökologie war lange Zeit vorwiegend forstwirtschaftlich geprägt (Diskussion in Scherzinger 1996) und spätestens ab dem 19. Jahrhundert wurden Wald und Weide von der Forstwirtschaft als unvereinbare Gegensätze gesehen, weil jegliche Weidetätigkeit im Wirtschaftswald – gleich ob durch Haus- oder Wildtiere – als ertragsmindernd und waldzerstörend eingestuft wurde. Erst die bahnbrechenden Überlegungen von Vera (2000) haben hier neue Perspektiven eröffnet. Aus heutiger Sicht gibt es keine Zweifel mehr, dass die Weidetätigkeit von großen Pflanzenfressern die Zusammensetzung, Dynamik und langfristige Evolution auch der mitteleuropäischen Wälder mitgestaltet hat (Bunzel Drüke 1997, Sommer et al. 2016, Pearce et al. 2023 & 2025), diskutiert wird allerdings noch das Ausmaß der Beeinflussung, das sich offenbar je nach Standortsbedingungen, Höhenstufen und Waldtyp differenziert gestaltet hat (Übersicht und kritische Diskussion in Hodder et al. 2009). Für das mitteleuropäische Tief- und Hügelland wird jedenfalls von einem z.T. erheblichen Einfluss ausgegangen, speziell in Gebieten, in denen Bäume durch Klima- und Bodenfaktoren zusätzlichem Stress ausgesetzt sind. Eine detaillierte Darstellung der ökologischen Rolle heimischer Weidegänger findet sich im Anhang des Positionspapiers.

- Sowohl bei der Einrichtung von Schutzgebieten, als auch im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen ist deshalb eine Berücksichtigung der Weidetätigkeit großer wildlebender Herbivoren essentiell. Geradezu unverzichtbar erscheint sie in Hinblick auf die Schaffung von Prozessschutzgebieten, in denen es ja um das (Wieder-)Zulassen aller gebietstypischen Prozesse und um die Erhaltung bzw. Wiederherstellung vollständiger autochthoner Lebensgemeinschaften geht. Sogenanntes „Trophic Rewilding“ durch Wiederherstellung der gebietstypischen Großherbivoren- (und Prädatoren-)Gilde gehört mittlerweile zum weithin anerkannten Methoden-Repertoire von Renaturierungsmaßnahmen und Schutzgebiets-Entwicklungsvorhaben quer durch Europa (Expertisecentrum LVN 2004, Finck et al. 2004, Finck 2009, Vermeulen 2015, Cromsigt et al. 2017, Bakker et al. 2018, Jepson et al. 2018, Schoof et al. 2018, Brakhane & Hackländer 2025). Im deutschen Sprachraum hat sich für derartige Projekte der Begriff der „Wilden Weiden“ etabliert (Bunzel-Drüke et al. 2009).

- Auch in der Naturlandschaft des östlichen und nördlichen Österreichs gab es (unter vergleichbaren Klimabedingungen wie heute) ein reiches Spektrum an großen Weidegängern.

Es hat in regional unterschiedlicher Zusammensetzung aus Wildpferd, Wisent, Auerochse, Elch, Rothirsch, Reh, Wildschwein und Biber bestanden, in den Waldsteppen des pannonischen Raums eventuell noch ergänzt um den Europäischen Wildesel. Diesen großen bis mittelgroßen Weidegängern standen als Prädatoren Wolf, Bär und Luchs gegenüber (Spitzenberger 2001, Zunst 2023). Neben den noch heute hier lebenden, bzw. nach ihrer regionalen Ausrottung ins Gebiet zurückgekehrten Arten Rothirsch, Reh, Wildschwein und Biber sind aus höheren Lagen des Waldviertels archäozoologisch Wisent und Elch nachgewiesen, während Auerochse und Wildpferd zumindest in pannonisch beeinflussten Randbereichen der Böhmischen Masse vorkamen (Spitzenberger 2001) – für eine genaue Abgrenzung ihres Verbreitungsgebiets ist die archäozoologische Untersuchungsdichte allerdings noch zu gering. Wisent und Elch hatten im Waldviertel jedenfalls ein wichtiges, bis ins Frühmittelalter bestehendes Rückzugsgebiet. - Aus der Sicht der AG Wildtieres sollte die Einrichtung eines Nationalparks im Waldviertel daher unbedingt auch Elemente eines Trophic Rewilding-Programms enthalten, d.h. die Wiedereinführung von großen, wildlebenden Weidegängern. Diese nationalparkkonforme Wiederherstellung gebietstypischer natürlicher Artenspektren und autogener Prozesse sollte wenigstens auf Teilflächen des Nationalparks angestrebt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die unterschiedlichen funktionellen Rollen der einzelnen wildlebenden Weidetierarten gebührend berücksichtigt werden, dass also nicht jede Art als beliebiger Ersatz für eine andere dienen kann. Die beiden ausgestorbenen Schlüsselarten Auerochse und Wildpferd sollten durch ihre domestizierten Äquivalente ersetzt werden, wobei idealerweise die der Wildform möglichst ähnlichen Formen Konik-Pferd und Taurus-Rind zum Einsatz kommen sollten (von der Verwendung des Przewalski-Pferdes – also des zentralasiatischen Steppenwildpferdes – ist im klimatischen und ökologischen Kontext des Waldviertels eher abzusehen).

Ausgangslage und Defizitanalyse

- Auf den ersten Blick ist die Ausgangslage für die Errichtung eines IUCN-konformen Nationalparks auf den in Summe 3.120 Hektar großen Flächen der Windhag Stipendienstiftung nicht allzu günstig. Viele der Ansprüche, welche die IUCN an einen Nationalpark stellt (Dudley 2008, EUROPARC 2010) sind im Gebiet nur bedingt erfüllt, stellen bei Berücksichtigung entsprechender Punkte allerdings lösbare Probleme dar. Problematisch erscheint sowohl die für einen Nationalpark vergleichsweise geringe Flächengröße, als auch die Tatsache, dass ausgehend vom aktuellen Zustand des Gebiets keine großflächig intakten, vollständigen und naturnahen Ökosysteme vorhanden sind bzw. sein können. Vielmehr sind weite Teile des Gebiets durch eine historisch und wirtschaftlich zwar verständliche, intensive Landnutzung und ihre Folgen geprägt. Das gilt besonders für die Forstwirtschaft und den Umgang mit der Flusslandschaft des Kamps.

Nur vergleichsweise kleine Waldflächen sind noch als naturnah anzusprechen, über weite Strecken prägen bzw. prägten forstliche Monokulturen aus Fichten und Rotföhren die Landschaft. Massive Windwürfe und Borkenkäfergradationen haben jüngst zum flächenhaften Zusammenbruch dieser künstlichen Waldbestände geführt und eine Landschaft hinterlassen, die von vielen Beobachter:innen als devastiert empfunden wird. Der Flusslauf des Kamps wiederum ist durch die Stauseen tiefgreifend und irreversibel verändert. Neben dem Zusammenbruch der Fichten-Monokulturen ist aus ökologischer Sicht positiv, dass sich durch den Einstau und die dadurch verringerte Zugänglichkeit mancher Oberhänge des Taleinschnitts kleinflächig naturnahe Waldbestände erhalten bzw. entwickeln konnten – außerhalb des Stiftungsareals (aber noch im Projektgebiet) mit dem „Dobra-Urwald“ sogar ein außergewöhnlich naturnahes, wenn auch sehr kleines Waldstück. Dem Stausee fehlen betriebsbedingt naturnahe Uferzonen, wie sie für ein natürliches Gewässer gleicher Größe und Lage typisch wären. Die touristische Nutzung und Erschließung der Stauseen kann ebenfalls als ziemlich intensiv bezeichnet werden, wäre in eine Außenzone des Nationalparks allerdings integrierbar. Die landwirtschaftliche Nutzung des Windhag´schen Stiftungsgebiets ist dagegen weniger intensiv, im Bereich der Flächen des Ökokreises Waldviertel werden sogar bewusst extensive Bewirtschaftungsformen gepflegt.

Europarc (2010) weist allerdings darauf hin, dass speziell in Europa viele prospektive Nationalparkgebiete nicht nur an ihrem aktuellen Zustand, sondern auch an ihremRenaturierungspotenzial gemessen werden sollten. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff des „Entwicklungsnationalparks“ geprägt, in dem sich der naturschutzfachliche Wert des Gebiets erst langsam, durch schrittweise Renaturierung der Ökosysteme und Artengemeinschaften einstellt. In unterschiedlichem Umfang handelt es sich bei fast allen mitteleuropäischen Nationalparks um Entwicklungsnationalparks, auf den geplanten Nationalpark Kampwald würde dies aber in besonderem Maß zutreffen.

Warum erkennt die AG Wildtiere im Projektgebiet dennoch besondere Chancen für eine Nationalparkentwicklung mit großen Weidegängern?

- Ein wesentliches Plus des Gebiets ist sein ökologisch überaus wertvolles „Hinterland“, der 15.700 Hektar große Truppenübungsplatz Allentsteig. Dieser seit fast 90 Jahren aus der konventionellen Landnutzung genommene und für die Öffentlichkeit weitgehend gesperrte Raum zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Biotoptypen aus und ist zum Rückzugsgebiet für seltene, anderswo bereits ausgestorbene Arten bzw. für verfolgte Arten wie Wolf und Biber geworden. Naturschutzfachlich besonders wertvoll sind die ehemaligen Kulturlandschaftsanteile des Areals. Sie wurden entweder sich selbst überlassen und sind nachfolgend „verwildert“ oder sie unterliegen einer nur sehr extensiven Pflege in Hinblick auf den militärischen Übungsbetrieb bzw. werden „passiv“ von dessen Wirkungen (z.B. gelegentlichen Bränden) offengehalten. In jedem Fall sind sie von den negativen Entwicklungen in der herkömmlichen österreichischen bzw. Waldviertler Landschaft (Intensivierung, Flurbereinigung, Gewässerregulierung, Entwässerung, Infrastrukturausbau etc.) verschont geblieben. Diese Landschaftsteile erstrecken sich über viele tausende Hektar und begründen den Status des TÜPL als überaus wertvolles Natura 2000 Gebiet (Vogelschutzgebiet).Die Waldanteile des TÜPL hingegen werden von der Verwaltung zwar konventionell genutzt, haben in jüngster Zeit aber ähnliche dramatische Veränderungen erfahren wie die Wirtschaftswälder der Umgebung – mit dem Unterschied, dass hier eine vollständige Räumung und Wiederaufforstung von Borkenkäferflächen nicht (oder nur teilweise) durchgeführt wird (Rechnungshof 2018/19; https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/naturraum-am-tuepl-allentsteig), wobei neuerdings auch Häher-Saat zum Einsatz kommt (https://www.tuepl.at/2023/01/26/der-eichelhaeher-unser-pflanzhelfer/). Dadurch kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Totholzmengen und zum Beginn eines natürlichen Umbaus der Wälder durch freie bzw. Eichelhäher unterstütze Sukzession in Richtung standortsheimischer Laubmischwald. Der „Wildnischarakter“ des TÜPL wird durch diese unerwarteten Entwicklungen erheblich gestärkt. An anderer Stelle sinkt in jüngster Zeit der Naturschutzwert des Gebiets wiederum, weil die spontane Verwaldung vieler nicht mehr gemanagter Offenlandflächen zu einem Verlust an Lebensräumen und zu einer Monotonisierung des Landschaftsbildes führt. Diesbezüglich wird seit längerem über die Durchführung naturschutzkonformer und zugleich umsetzbarer bzw. finanzierbarer Pflegemaßnahmen diskutiert, bislang allerdings ohne Ergebnis.

Großflächige Brachen und Buschlandschaften prägen die TÜPL-Landschaft; 03.09.2025 (© E. Kraus)

- Angesichts der Größe, des ökologischen Zustands und des naturschutzfachlichen Potenzials des TÜPL schlägt die AG Wildtiere in Hinblick auf die Wiedereinführung großer Herbivoren eine enge Zusammenarbeit zwischen Bundesheer und Nationalpark vor. Weil die für eine Beweidung geeigneten Nationalparkflächen für sich genommen zu klein sind, um langfristig ein vollständiges Spektrum an wildlebenden einheimischen Großherbivoren in sich selbst erhaltenden Beständen zu beherbergen, sollten möglichst große, angrenzende Teile des TÜPL bei fortgesetzter militärischer Nutzung in ein gemeinsames, prozessschutzorientiertes Weideregime einbezogen werden. Für den TÜPL hätte dies den großen Vorteil, dass die aus militärischen und naturschutzfachlichen Gründen dringend notwendige Ausweitung/Verbesserung des Offenlandmanagements auf eine völlig neue, wirksame und langfristig nachhaltige Basis gestellt werden könnte. Im Nationalpark wiederum würde dadurch die Wiederherstellung entscheidender ökologischer Prozesse ermöglicht, ohne dass die räumlichen Einschränkungen zu ständigen korrigierenden Managementeingriffen zwingen. Für ein weidetierbasiertes Offenlandpflege-Modell von aktiven Truppenübungsplätzen gibt es in Deutschland ein gutes Beispiel, das Rotwildmanagement auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Meissner et al. 2017), das für den TÜPL Allentsteig übernommen, adaptiert und auf ein deutlich breiteres Weidegänger-Spektrum ausgeweitet werden müsste.

Die Landschaftsbilder rund um den Flachauer Teich ähneln dem TÜPL Allentsteig, 30.07.2025 (© E. Kraus)

- In den naturfernen Waldbeständen des Windhag´schen Stiftungsgebiets wurde durch Windwurf und Borkenkäfer sozusagen der „ökologische Reset-Knopf“ gedrückt. Hier besteht die einmalige Chance, von Anfang an große Weidegänger an der Wiederherstellung der natürlichen Waldzusammensetzung bzw. der natürlichen Landschaftsdynamik zu beteiligen. Weil auf den geeigneten Flächen nicht vordringlich auf bereits vorhandene (und an bisherige Landnutzungsformen gebundene) Schutzgüter geachtet werden muss, bestünden hier für ein „Wilde Weiden“- Vorhaben womöglich weniger potenzielle Einschränkungen, als in ökologisch hochwertigen Gebieten anderswo.

- Die Möglichkeiten zur Abgrenzung einer großen, initialen Weidefläche sind in Teilen des Stiftungsgebiets besonders günstig. Ein experimenteller Anfang könnte auf rund 1.000 Hektar im Westen der Stiftungsflächen gemacht werden, also auf der Gesamtheit der „Potentialfläche Ottensteiner Seenplatte“, ergänzt um Flächen im Nordteil der „Entwicklungszone Ottensteiner Seenplatte“ (Bezeichnungen nach Gebietskarte in Knoll 2024), wobei als Begrenzungslinien im Nordosten die L75 und im Osten das Kulturland um Zierings und Schloss Ottenstein dienen sollte. Ausgenommen werden müssten natürlich auch die Campingplatz- und Freizeitareale westlich und südlich des Schlosses. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Kulturland-Schutzes und der Besucherlenkung müsste wohl die gesamte Ostgrenze des Weidegebiets mittels Zäunung gesichert werden. Im Nordwesten grenzt das Gebiet auf breiter Front an den TÜPL Allentsteig an. In der ersten Phase des Projekts, zumindest aber so lange wie kein gemeinsames Weidemanagement mit dem TÜPL vereinbart ist, könnte auch dieser Bereich mit Zäunen gesichert werden. Mittelfristig wäre jedoch unbedingt eine Öffnung zum TÜPL hin anzustreben. Im Süden erweist sich das Vorhandensein des Stausees mit seinen steilen Ufern als ideale Begrenzung des Weidegebiets, lokal erforderlichenfalls ergänzt um neu zu errichtende künstliche Barrieren. In einem zweiten Schritt könnten die Weideflächen in das Gebiet der Fischteiche nördlich von Waldreichs ausgeweitet werden. Andere vorgeschlagene Nationalparkflächen im Osten und Südosten des Gebiets sowie südlich des Stausees sollten bewusst nicht in ein umfassendes Weideprogramm einbezogen werden. Damit könnte nicht nur eine gewisse Vielfalt in den verfolgten Naturschutz-Ansätzen gewährleistet, sondern auch schwierige Entscheidungen in Hinblick auf den Umgang mit kleinen, wertvollen Waldbeständen wie dem „Urwald Dobra“ vermieden werden. Es muss betont werden, dass auch in der Naturlandschaft der Weidedruck nicht flächendeckend und gleichmäßig gewesen sein dürfte. In diesem Sinn wären auch Kernzonenteile, die beweidungsfrei bleiben, prozessschutz-bzw. leitbildkonform.

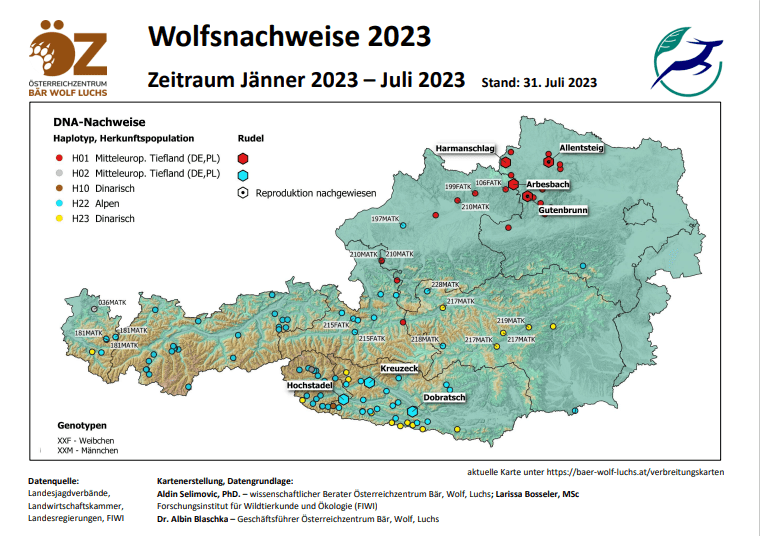

- Ein besonderer Vorteil des Projektgebiets ergibt sich aus dem Umstand, dass der angrenzende Truppenübungsplatz das einzige beständige und verlässliche Wolfsvorkommen Österreichs beherbergt. Während neu entstehende Wolfsrudel überall sonst in Österreich unter intensiven Verfolgungsdruck geraten und immer wieder reduziert bzw. ausgelöscht werden, ist das Allentsteiger Rudel dank der aktiven Naturschutzpolitik der TÜPL-Verwaltung und des Sonderstatus des Gebiets vor Verfolgung weitgehend sicher. Das ist insofern bedeutend, als der erfolgreiche Aufbau von Großherbivoren-Beständen letztlich auch auf das Vorhandensein von Großprädatoren angewiesen ist, die im Verbund mit anderen Faktoren bestandsregulierend wirken und die räumliche Verteilung des Weidedrucks steuern. Ohne die Einwirkung von großen Beutegreifern besteht die Gefahr, dass rasch anwachsende Großherbivoren-Populationen ihre Nahrungsbasis übernutzen und es zu spektakulären Bestandszusammenbrüchen kommt, die auf nur geringe öffentliche Akzeptanz stoßen. Das in seiner ursprünglichen, radikalen Konzeption gescheiterte niederländische Weideprojekt Oostvardersplassen (Lin 2019) steht hier als warnendes Beispiel vor Augen. Zu den bereits vorhanden Wölfen könnte im Gebiet in absehbarer Zeit auch der Luchs als weiterer Großprädator kommen, möglicherweise sogar durch spontane Wiederbesiedlung, ausgehend von den bestehenden Vorkommen im Böhmerwald, die fallweise auch ins westliche Waldviertel, ins Mühlviertel und sogar bis in die Wachau ausstrahlen. Der TÜPL und seine weitere Umgebung würden aber auch für ein gezieltes Luchs-Wiederansiedlungsprojekt ausreichend Platz bieten.

- Durch extensive Beweidung stellen sich erfahrungsgemäß relativ rasch greifbare Naturschutzerfolge ein (Nickel et al. 2016, Ranow et al. 2019), während das bloße Warten auf eine spontane Regeneration degradierter Landschaftsteile oft erst nach Jahrzehnten sichtbare Erfolge zeitigt. Angesichts der erforderlichen Verbesserung der Ausgangslage in den Stiftungsflächen, was die Ausstattung mit naturnahen und naturschutzfachlich hochwertigen Flächen betrifft, wäre eine durch Beweidung geförderte und beschleunigte Schaffung von wertgebenden Strukturen, Lebensräumen und Artengemeinschaften ein wichtiges Argument für die Rechtfertigung des Nationalparks.

- Ein Wilde Weiden Projekt wäre bei konsequenter, d.h. wirklich prozessschutzorientierter Ausrichtung absolut kernzonenkompatibel, unabhängig von der vorangegangenen Nutzung der ausgewiesenen Flächen. Dadurch würde eine IUCN-konforme Zonierung des Projektgebiets wesentlich erleichtert, die ja auf einen Kern- bzw. Naturzonenanteil von mindestens 75% abzielen sollte. Bei Aufrechterhaltung des Status quo ergäbe sich im Projektgebiet hingegen ein Überhang von Kulturlandschaftsflächen bzw. von dauerhaft managementbedürftigen Flächen, die eigentlich nicht mehr als 25% des Gebiets ausmachen sollten.

Ein Wolf im TÜPL Allentsteig, 13.10.2017 (© E. Kraus)

- Die Wiederherstellung eines möglichst vollständigen Spektrums an wildlebenden Herbivoren, die noch dazu unter der Kontrolle von Prädatoren stehen, ist bislang noch in keinem anderen österreichischen Nationalpark gelungen – zum Teil, weil die streng geschützten Naturzonen der Parks nur aus Landschafts-Ausschnitten bestehen, die für die meisten Arten ungeeignet sind (z.B. extreme Hochgebirgslagen oder dauernd überflutete Schilfgebiete), vor allem aber auch, weil es die Landnutzung im Umland nicht zulässt. Wegen der intensiven Verfolgung im Nationalparkumfeld haben es nicht einmal die ausbreitungskräftigen Wölfe geschafft, die österreichischen Nationalparks zu besiedeln, sodass auch die Prädatoren-Gilde nur höchst unvollständig vertreten ist. Die umfangreiche Beweidung im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel wiederum versteht sich aktuell noch weitgehend als Kulturlandschaftspflege und arbeitet mit entsprechenden Methoden und Schwerpunktsetzungen. Der Nationalpark Kampwald könnte in Verbindung mit dem TÜPL durch ein erfolgreiches Trophic Rewilding-Programm ein Alleinstellungsmerkmal erlangen, das auch naturtouristisch höchst wirksam wäre. Bislang haben in Österreich – in deutlich kleinerem Maßstab – erst vereinzelt vergleichbare Projekte stattgefunden, etwa an der Pielach (Kraus 2013), der Lainsitz bei Gmünd (Schmidt & Scherzinger 2012) oder im WWF-Auenreservat Marchegg (WWF Österreich 2022). Sowohl die positiven naturschutzfachlichen Ergebnisse als auch die naturtouristischen Erfahrungen, die mit diesen vergleichsweise kleinflächigen Projekten gesammelt wurden, deuten darauf hin, dass ein Wilde Weiden-Projekt im Nationalpark-Maßstab außerordentliche Resultate erbringen könnte.

Welche Schritte sind zur Umsetzung eines Wilde Weiden-Projekts im geplanten Nationalpark nötig?

- Zunächst bedarf es eines klaren Bekenntnisses der Entscheidungsträger und der Nationalparkplanung dazu, die Idee des Trophic Rewilding zu einem Kernthema des Naturzonen-Managements im geplanten Nationalpark zu machen. Zur näheren Prüfung der Idee, Konzeptentwicklung, Detailplanung und Vorbereitung müssten in einem Stufenplan die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt werden.

- Die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie, die den Umfang, die Abgrenzung und die Durchführbarkeit des Vorhabens prüft sowie den Weg zur Umsetzung vorzeichnet und die benötigten Ressourcen abschätzt, wäre der nächste logische Schritt. Im Rahmen einer solchen Studie müssten auch die vielen technischen Details eines Wilde Weiden-Projekts zumindest angesprochen, wenn auch noch nicht abschließend geklärt werden. Die Fragen reichen von der Artenauswahl, der Reihenfolge des Herdenaufbaus, der ökologischen Tragfähigkeit des Projektgebiets, dem Herdenmanagement und der Bestandsregulation über Fragen der Besucherlenkung, der begleitenden Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, des Nachbarschaftsschutzes, des Krisenmanagements, der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen bis hin zu Haftungsfragen etc. Es gibt mittlerweile detaillierte Handbücher und Erfahrungsberichte aus erfolgreichen Projekten, die bei der Erstellung und Beantwortung des Fragenkatalogs hilfreich sein können (z.B. Bunzel-Drüke et al. 2009, 2015, Vlassaker et al. 2014, Vermeulen 2015, Linnartz et al. 2015 , Stichting Rewilding Europe 2021, Westerhof 2025). Wertvolle Informationen können auch den in Österreich bereits erarbeiteten Konzepten entnommen werden, wie etwa der Machbarkeitsstudie für die Ganzjahresbeweidung der Lainsitzniederung bei Gmünd (Schmidt & Scherzinger 2012) sowie den Planungsunterlagen für ein noch nicht realisiertes Weidevorhaben im Mittleren Kamptal bei Altenburg (Scherzinger 2008).

- Parallel zur Erarbeitung der Machbarkeitsstudie müsste mit dem Verteidigungsministerium und der TÜPL-Verwaltung Gespräche aufgenommen werden, um die Einbeziehung substanzieller Teile des Militärgebiets in ein gemeinsames, prozessschutzorientiertes Weideprojekt zu verhandeln. Es sollte dabei ausdrücklich nicht um eine Eingliederung des TÜPL in den geplanten Nationalpark gehen, sondern nur um ein gemeinsames, abgestimmtes Wildtiermanagement, dessen Zweck im TÜPL die Offenlanderhaltung aus militärischen und naturschutzfachlichen Gründen ist und das im Nationalpark die Voraussetzungen für die Umsetzung von umfassendem Prozessschutz schaffen soll. Die militärische Nutzung des TÜPL sollte davon weitgehend unberührt bleiben. Dies wäre durchaus im Sinn der Europäischen Biodiversitätsstrategie 2030, die eine Einbeziehung von militärischen Übungsflächen in das System strengen Schutzes unter dem Titel OECM („Other Effective Conservation Measures“) vorsieht, ohne die militärische Nutzung solcher Flächen in Frage zu stellen oder dort zwingend formale Schutzgebiete ausweisen zu müssen (Europäische Kommission 2022). Es ist an dieser Stelle nochmals zu betonen, dass der ganze Erfolg des Wilde Weiden-Vorhabens im geplanten Nationalpark Kampwald an der Einbeziehung des TÜPL hängt. Die für eine Beweidung geeigneten Stiftungsflächen sind alleine zu klein, um ein nationalparkkonformes Rewilding Projekt durchzuführen. Bliebe das Weideprojekt dauerhaft auf diese Flächen beschränkt, so würde dies ein Ausmaß an wiederkehrenden lenkenden Eingriffen erfordern, das nicht mit dem Prozessschutzauftrag und den Eingriffsregeln einer Nationalpark-Naturzone vereinbar ist. Selbstverständlich kann das Weideprojekt vorrangig auf den Stiftungsflächen initiiert und von dort aus schrittweise aufgebaut werden. Das anzustrebende autonome Funktionieren der Wildtierbeweidung wird aber unbedingt auf die TÜPL Flächen angewiesen sein. Zur Unterstützung der Gespräche mit dem Bundesheer sollten auch gemeinsame Besuche in Vergleichsgebieten vorgesehen werden, etwa auf dem schon erwähnten aktiven Truppenübungsplatz Grafenwöhr oder in deutschen Großschutzgebieten, die aus stillgelegten Militärflächen hervorgegangen sind und in denen Großtierbeweidung eine Rolle spielt (Königsbrücker Heide, „Westfalens Wilder Westen“, Döberitzer Heide, „Thüringeti“ etc., Übersicht in Schoof et al. 2018). Auch niederländische Rewilding-Vorhaben wie das Wisentprojekt Kraansvlak könnten instruktive und inspirierende Vorbilder liefern.

- Schon frühzeitig müsste mit der Schaffung der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen begonnen werden. Dies betrifft z.B. die Anwendung des § 35a des Forstgesetzes auf das Projektgebiet (und evtl. auch auf den TÜPL). Dieser Ausnahmeparagraph setzt für sogenannte „Biotopschutzwälder“ die strengen Vorgaben außer Kraft, die das Forstgesetz hinsichtlich der Pflicht zur Wiederbewaldung, zur Schädlingsbekämpfung und zur Vermeidung von „Waldverwüstung“ vorsieht – letztere wird von Forstseite ja traditionellerweise mit Waldweide assoziiert. Außerdem sind auch zahlreiche veterinärrechtliche Fragen zu klären und zu regeln, etwa was den Umgang mit Großtierkadavern oder mit Tierseuchen betrifft, aber auch was die Haltungsbedingungen und die Kennzeichnungspflicht für Rinder und Pferde angeht, die nicht als Wildtiere, sondern als Haustiere gelten. Da die Lösung der durch diese Rechtsvorschriften aufgeworfenen Probleme erfahrungsgemäß komplex ist, sollte frühzeitig mit ihrer Bearbeitung begonnen werden – auch, um entsprechende Ausnahmeregelungen in einem zu verfassenden Nationalparkgesetz verankern zu können.

- Sobald die genannten notwendigen Grundlagen geschaffen sind und ein Weg zur Umsetzung vorgezeichnet ist, kann mit der Detailplanung und Umsetzung begonnen werden, die idealerweise im Rahmen eines EU-kofinanzierten LIFE Projektes stattfinden sollte. Dazu wird auch dringend die Beiziehung internationaler Experten empfohlen, wie etwa der niederländischen Stichting Rewilding Europe, der Taurus Foundation oder der Vereinigung ARK Nature. Diese Organisationen verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Aufbau und in der Durchführung von großflächigen Rewilding-Projekten. Zum Teil sind sie auch in der Lage, die benötigten Weidetiere (Wisent, Taurusrinder und Konikpferde) bereitzustellen. Neben LIFE bietet sich als naturschutzstrategische Grundlage (ab 2028) auch der bis 2026 nach Brüssel zu meldende, österreichische Wiederherstellungsplan im Rahmen der Renaturierungsverordnung an, um eine langfristige Basis für substanzielle EU-Kofinanzierung und ein tragfähiges Bund-Bundesländer-Finanzierungsmodell (Art. 15a B-VG) zu schaffen (Schratzenstaller & Sinabell 2025).

- Last but not least soll auch darauf hingewiesen werden, dass die sicherlich aufwendige Vorbereitung und Umsetzung eines Wilde Weiden-Projekts nicht zu Lasten von Flächensicherungsaufgaben im geplanten Nationalpark und seinem engeren und weiteren Umfeld gehen darf – etwa zu Lasten des Schutzes wertvollster Waldflächen im Mittleren Kamptal. Die Landesregierung muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die Schaffung eines Nationalparks, der in hohem Maß auf Renaturierungsmaßnahmen angewiesen ist, einen höheren Mittelaufwand erfordert als die passive Unterschutzstellung von bereits hochwertigen Gebieten. Zugleich darf wegen der Renaturierungsnotwendigkeiten nicht auf den Schutz wertvoller Teilflächen vergessen werden, die in der Region vorhanden sind.

Anhang 1:

Regionalentwicklung Kampwald (aus: Knollconsult 2025)

Anhang 2:

Große Weidetiere als Gestaltungsfaktor von Vegetation und Landschaft

(Wolfgang Scherzinger)

Zeitgemäße Großschutzgebiete von nationaler und internationaler Bedeutung folgen dem Dynamik-Konzept eines ganzheitlichen Naturschutzes, der die laufenden Veränderungen naturgeprägter Ökosysteme und deren Artenausstattung nicht nur akzeptiert, sondern in sein Leitbild integriert.

Die Sicherung von Artengemeinschaften und Abläufen, jeweils „so naturnah/natürlich wie möglich“ (IUCN-Kriterien in Dudley 2008), findet in „Prozessschutz-Gebieten“ eine wirkungsvolle Umsetzung mit hohen Ansprüchen. Ausschlaggebend für die Qualität des Schutzgebiets-Managements sind dabei die Umfeldbedingungen, soweit sie die Prozesse maßgeblich beeinflussen. Dazu zählt neben Flächengröße und Ausgangslage samt bisherigen Nutzungen und Einflüssen, Barrieren und Fragmentierung im Umfeld durch den Menschen etc. ganz entscheidend die Artenausstattung. Denn im Gegensatz zur traditionellen Auffassung, dass z. B. Wildtiere bloß passive Nutzer des Lebensraumangebots jeweiliger Landschaftsräume sind, erkennt man heute die prägende Rolle vieler Wirbeltiere als Gestaltungsfaktor von Vegetation und Landschaft. Neben den Höhlenbauern (z. B. Spechte, Dachs), den Horst- und Nestbauern (z. B. Greifvögel, Störche) und den Samenverbreitern (z. B. Eichelhäher, Eichhörnchen) sind es vor allem die großen Pflanzenfresser, deren Einwirkung auf Pflanzendecke und Böden den Charakter ganzer Landschaften bestimmen, und damit auch das Lebensraumangebot einer Fülle an Nutznießern aus Flora und Fauna. Folgerichtig gelten Groß-Herbivoren als Schirm- und Leitarten in Prozessschutz-Gebieten, wobei die erwünschten Prozesse umso natürlicher ablaufen, je weiter sich die Artenvielfalt an die ursprüngliche Fauna Mitteleuropas annähern kann, denn eine natürliche Entwicklung von Vegetation und Standort ist nur im Einfluss einer natürlichen Artenausstattung zu erwarten.

Nach paläontologischen Funden lässt sich nicht nur für die letzte Warmzeit (Eem) sondern selbst für die letzten Kaltzeiten eine Fülle an herbivoren und carnivoren Großtieren in Mitteleuropa bestätigen (vgl. Wokac1999), deren Einwirkung auf Vegetation und Landschaft heute kaum noch zu rekonstruieren ist. Zum Beginn der erdgeschichtlichen Neuzeit (Holozän) lässt sich freilich ein dramatischer Schwund an großen Pflanzenfressern belegen, wobei bis dato strittig ist, in welchem Grade Veränderungen von Klima und Vegetation oder auch das Jagdverhalten der frühen Menschen dazu beitrugen (Martin & Klein 1984, Bunzel-Drüke et al. 1993/94, Pearce et al. 2025).

Mit dem Rückzug der eiszeitlichen Steppen und der Ausbreitung von Wäldern wurde der Lebensraum für Weidetiere der offenen Landschaft drastisch verkleinert; nach Mammut, Wollnashorn und Riesenhirsch verloren auch Steppenwisent, Rentier, Saiga-Antilope und Wildpferde essentielle Nahrungsgründe. Als relevante Akteure verblieben nacheiszeitlich Biber, Wildschwein, Rothirsch, Reh und Elch, auch Gams und Steinbock, an großen Vertretern Wisent und Auerochse, für kurze Zeit auch Wildpferd (randlich sogar Wildesel).

Die überlebenden Huftierarten konnten sich entweder in verbliebene Offenbereiche zurückziehen (z. B. alpine Matten, Moore, Sümpfe, Schotterterrassen an großen Flüssen, Felsköpfe und Schutthalden). Oder aber es gelang den großen Pflanzenfressen, durch Beweidung, Tritt, Schälung und Verbiss ausreichend große Lücken im Wald offenzuhalten, womit sie zum Schlüsselfaktor für all jene Arten aus der Pflanzen- und Tierwelt wurden, die auf solches Offenland angewiesen sind (Owen-Smith 1989, Schüle 1992, Hofmann & Scheibe 1997, Vilmer Thesen 2007). Die These der „halb-offenen Weidelandschaft“ geht davon aus, dass eine Jahrhunderte währende Co-Evolution von Waldvegetation und Herbivoren – zu beiderseitigem Vorteil – stattgefunden hat (de Vries 1995, Sonnenburg & Gerken 2004), eine Etablierung der typischen Biodiversität von deutlich aufgelockerten Waldlandschaften demnach erst durch die Aktivitäten großer Weidetiere erreicht werden kann.

Als zoogene Faktoren, die die Artenvielfalt durch Waldweide bestimmen, seien aufgelistet:

- Aufbrechen der (wirtschaftsbedingten) harten Grenzen zwischen Wald und Offenland,

- Entwicklung eines Landschaftsmosaiks mit diversen Übergängen zwischen Wiese, Weide, Gebüsch und Wald,

- Auflichtung von Dickungen und Hochstauden- (auch Schilf-)Komplexen,

- Selektion der Vegetationszusammensetzung,

- Begünstigung von Lichtbaumarten und verbisstoleranten Baumarten,

- Begünstigung von Rasengesellschaften,

- Schaffung von Sonderstandorten (Rohboden, offene Sand- und Kiesflächen, Bodenverwundung, Verdichtung oder Vernässung durch Tritt),

- Schaffung von Sonderstrukturen (Wälzplatz, Scheuerstellen, Bruchholz, Trampelpfade, Wühlstellen, Suhlen),

- Verbreitung von Samen (über Kot, Transport im Fell und an Hufen),

- Nährstoffumlagerung (Geilstellen, Latrinen; Kotanhäufung an Lagerplätzen im Wald, Aushagerung im Offenland),

- Synergismen der Aktivitäten einzelner Arten (z. B. Biberwiesen und Elch, Biberteich und Wasservögel, Dungfauna und insektivore Vögel),

- Synergismen der Beweidung mit Feuerökologie (z. B. Bodenfeuer im Trockengras),

- Begünstigung einer entsprechenden Karnivoren-Fauna.

Nutzung und Beeinflussung der Vegetation durch große Huftiere

Die einzelnen Huftierarten haben nicht nur unterschiedlichen Nahrungsbedarf, sie beeinflussen die Vegetation auch in artspezifischer Weise (vgl. Ernährungs-Typen in Hofmann 1982): Demnach gelten Wildpferde und Auerochsen (bzw. die davon domestizierten Abkömmlinge) als vorwiegende „Grasfresser“ („grazer“-Typ). Während aber Pferde entsprechend ihrer Zahnstellung und Fraßtechnik die Pflanzen bis zum Boden abweiden, bei Nahrungsmangel sogar die Graswurzeln nutzen, können Rinder nur höheres Gras abrupfen, unterstützt durch ihre kräftige Zunge. Häufiger als diese beiden Huftierarten nutzen Wisente auch Waldbereiche, zumal sie neben Gräsern auch Laub und Rinde von Büschen und Bäumen nutzen („intermediärer“ Typ). Rinder benötigen große Mengen an hochwertiger Pflanzenkost, können als Wiederkäuer dabei selbst hochgiftige Pflanzen verwerten (z. B. Eibe, Farne, Giftpilze). Pferde hingegen sind mit ihren ausgeprägten Blinddärmen in der Lage, auch nährstoffarme Pflanzenteile zu verwerten, selbst dürres Gras oder trockenes Holz, sie sind aber sehr sensibel gegenüber Pflanzengiften (speziell Eibe). Reh und Elch wiederum sind als „Konzentrat-Selektierer“ charakterisiert, d. h. sie nehmen gezielt leichtverdauliche und energiereiche Pflanzenteile auf (wie junges Laub, Triebspitzen, Kräuter = „browser“-Typ). Durch die bevorzugte Nutzung von Weiden, Erlen und Birkengewächsen wirken Elche – gemeinsam mit dem Biber – als Schlüsselarten in Flusslandschaften.

Groß-Herbivoren nutzen die Landschaft keineswegs großflächig oder gar undifferenziert. Vielmehr beweiden sie gezielt immer wieder dieselben Teilflächen, wo das jung-nachwachsende Gras besonders leicht verdaulich und faserarm ist. Da sie gleichzeitig sogenannte Geilstellen (Kotplätze) nachhaltig meiden, stabilisieren sie ein aus Weideflächen, Altgras und Hochstauden, Strauch- und Baumbewuchs vernetztes Vegetationsmuster. Alle Huftiere schälen Strauch- und Baumrinde bei winterlichen Nahrungsengpässen, wobei das Pferdegebiss deutlich effektiver ist als das der Wiederkäuer. Als Komfortverhalten scheuern sich Großtiere an Bäumen, auch suchen sie bestimmte überschirmende Bäume regelmäßig als Sonnen- oder Regenschutz auf, was durch Huftritt zu Beschädigungen der Borke bzw. des Wurzelsystems führen kann. Pferde schließen sich zumindest saisonal zu größeren Herden zusammen, und üben dadurch nicht nur einen massiven, landschaftsprägenden Weidedruck aus, sondern auch eine nachhaltige Bodenverdichtung durch Huftritt.

Aus dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass die gewünschten Prozesse einer Vegetations-Differenzierung durch große Pflanzenfresser nur in synergetischem Zusammenwirken unterschiedlicher Ernährungs- und Verdauungs-Typen zu aktivieren sind. D. h. eine rein quantitative Aufstockung z. B. eines Rothirsch-Bestandes würde zu unweigerlichem Verlust bevorzugter Pflanzenarten führen (z. B. „Entmischung“ der Waldverjüngung). Im Zusammenwirken von grazern, browsern und Konzentrat-Selektieren kann sich hingegen eine trophische Kaskade ausformen, bei der die großen bzw. anspruchsvollen Tierarten über Nahrungsangebot und Siedlungsdichte der kleineren bzw. anspruchsloseren Arten mitentscheiden. Als „Grundausrüstung“ würde daher zumindest je ein Vertreter jedes Ernährungstyps benötigt:

| Pferde | Rinder | Hirsche | Nager | Schweine | |

| Grasfresser-Typ | Konik | Heck-Rind | |||

| Gras / Intermed. | Wisent | ||||

| Intermediär-Typ | Rothirsch | ||||

| Konzentrat-Sel. | Elch, Reh | Biber | |||

| Allesfresser | Wildschwein |

Empfehlungen zur Artenauswahl

Wisent (Bison bonasus)

Als Abkömmling des eiszeitlichen Steppenwisents ist der eurasische Wisent eine Geschwisterart des amerikanischen Bisons und wie dieser durch einen imposanten „Buckel“ dichtes, braunes Wollhaar, zottigen Kinnbart und relativ kurze, nach innen gekrümmte Hörner gekennzeichnet. Stiere wiegen 530-929 kg, Kühe 320-540 kg (Lindner et al. 2008). Mit ihrem dichten Fell sind Wisente an kühlere Klimate angepasst und können Bergregionen bis über die Waldgrenze besiedeln.

Das Hauptverbreitungsgebiet des Wisents reichte – in mehreren Unterarten bzw. Ökotypen – von den Alpen bis in den Kaukasus und von Nordeuropa bis ins westliche Asien (Lindner et al. 2008). Bemerkenswert zahlreiche Nachweise liegen auch aus dem Waldviertel vor (Raabs/Thaya, in Pucher & Schmitzberger 1999), sogar aus dem mittleren Kamptal, wo der Wisent noch im frühen Mittelalter ein bedeutendes Jagdwild der örtlichen Fürsten darstellte (Gars/Kamp, in Kanelutti 1990). In jüngerer historischer Zeit lebten die größten Bestände im nördlichen Mittel- und Osteuropa (wo deren Verbreitung mit der des Auerochsen großteils überlappte; Lengerken 1953, Frevert 1957).

Wisente werden im Wesentlichen den „Grasfressern“ zugeordnet, doch spielen Hochstauden und Laub sowie Triebe und Rinde von Bäumen eine erhebliche Rolle in der Nahrungswahl, speziell im Winter. Entsprechend werden frische Sukzessionsflächen mit reichlich Buschwerk und Jungwälder (bis ins Stangenholz-Alter) bevorzugt aufgesucht. Infolge deutlich höherer Ansprüche an die Nahrungsqualität als z. B. Hausrinder wählen Wisente selektiv Pflanzenteile mit geringeren Anteilen an Ballast- und Abwehrstoffen (wie Zellulose, Lignin, Kieselsäure). Dadurch ist ihr Einfluss durch Verbiss von Jungbäumen und Schälen von Stämmen (bis Baumholzstärke) vor allem in jungen Waldbeständen ganz erheblich. Außerdem beschädigen sie Baumstämme durch gezielte Hornstöße. An produktiven Standorten verrichten Wisente bis zu 80% der Nahrungssuche in Wäldern (Krasinski & Krasinska, in Popp 1999).

Wisentgehege Hardehausen / Deutschland, 15.10.2004 (© E. Kraus)

Als Bewohner stark durchbrochener Wälder gruppieren sich Wisente i. R. zu kleinen Herden, die großräumig umherstreifen und saisonal auch zwischen Sommerweiden im Bergland und Wintereinständen in Tal- und Hügellage wechseln. Für die Bergwälder im Kaukasus kalkulieren Borowski et al. (1967) 12-15 Wisente auf 10 km² (entspricht 1 Groß-Vieh-Einheit auf 70-80 ha). Als maximale Siedlungsdichte in polnischen Wisent-Schutzgebieten nennt Perzanowski (2008) 1 GVE auf 2,1- 6,7 ha (im Extrem bis zu 28 ha).

Stiere leben einzelgängerisch oder in separaten Gruppen. Da Kühe bei guter Ernährung schon mit 2-3 Jahren empfängnisbereit sind, besteht bei kleinem Tierbestand das Risiko einer Verpaarung mit dem genetischen Vater. Hier ist auf strikte Inzuchtmeidung zu achten, zumal alle Wisente des Weltbestandes wegen der sehr kleinen Zahl an Gründertieren ohnehin miteinander sehr eng verwandt sind. Beim Herden-Management sind daher entweder die Jungkühe von ihrem Vater rechtzeitig zu trennen, oder der Stier ist regelmäßig auszutauschen.

Auerochs / Ur (Bos primigenius)

Dieses imposante Wildrind mit massigem Körper, schwarzbraunem Fell und weit geschwungenen Hörnern war nacheiszeitlich über ganz Eurasien und Nordafrika verbreitet und dürfte sich in mehrere Unterarten aufgespalten haben, die sich in Körpergröße, Fellfarbe und Hornform unterschieden haben sollen (Lengerken 1953, Frisch 2010). In Mitteleuropa ehemals häufig, ist der Ur über Knochenfunde vereinzelt auch aus dem Waldviertel nachgewiesen. Nicht nur in Höhlen der Böhmischen Masse, die von steinzeitlichen Jägern benutzt worden waren, fanden sich Knochenfragmente erlegter Auerochsen (Woldrich 1897), auch in Abfallgruben aus dem frühen Mittelalter lässt sich dieses wehrhafte Rind für den Böhmerwald noch nachweisen (z. B. Gars/Kamp, in Kanelutti 1990). Wie sich aus den prähistorischen und historischen Nachweisen rekonstruieren lässt, fand sich der Lebensraum der Auerochsen vorwiegend im grasreichen Offenland, speziell an Wiesen großer Flussauen und in Niedermooren oder Marschen der Niederungen (Hofmann et al. 1998, Spitzenberger & Bauer 2001, van Vuure 2005), weshalb dieses Wildrind in den offeneren Landschaften des Donauraums häufiger war als in den waldreichen Taleinschnitten des höher gelegenen Waldviertels (vgl. Pucher 1997,Pucher & Schmitzberger 1999).

Van Vuure (2005) nimmt an, dass die natürliche Dichte des Auerochsen bei 1 Individuum pro 2km² (bzw. 200ha) gelegen ist.

Wiewohl als Wildtier endgültig ausgestorben, lebt das Erbe der Auerochsen in den zahlreichen Rassen an Hausrindern fort, speziell was die Ernährungsweise und das Sozialverhalten betrifft. Ausgehend von der Annahme, dass sich wesentliche Merkmale des Ur-Rindes in den weniger überzüchteten Primitivrassen erhalten konnte, unternahmen die Gebrüder Heck im 20. Jhdt Versuche zur „Rückzüchtung“ durch Einkreuzung spanischer Kampfstiere, Ungarischer Steppenrinder, Schottischer Hochlandrinder etc. Als phänotypisches Leitbild galten Höhlenzeichnungen und mittelalterliche Abbildungen („Augsburger Ur“, 1525).

Wenn es auch gelungen ist, solche „Heck-Rinder“ mit zahlreichen Merkmalen des originalen Auerochsen auszustatten (z. B. Fellfärbung, Aalstrich, Mehlmaul, Hornform), so blieben die „Rückzüchtungs“-Tiere doch deutlich kleiner als die Wildform, deren Stiere eine Widerristhöhe von 200cm und bis zu 1.500kg Lebendgewicht erreichen konnten (Lengerken 1953, Hofmann et al. 1998). – Neuere Versuche, anspruchslose Robustrinder zu züchten, die sich speziell für extensive Weideprojekte eignen, erbrachten mit dem „Taurus“-Rind eine deutlich bessere Annäherung an den Auerochsen-Typus (ABU-Naturschutz 2025).

Heckrinder in den Lippe-Auen / Deutschland, 17.10.2004 (© E. Kraus)

Die originale Wildform des Auerochsen ist in Mitteleuropa bereits im 13. Jhdt. ausgestorben (letzte Nachweise aus Moldawien im 17. Jhdt.; Nemeth et al. 2016), weshalb die züchterischen Bemühungen um Heck- bzw. Taurus-Rinder nicht als Artensicherungs-Maßnahme verstanden werden sollen. Wohl aber erlangten diese robusten Rinder in den letzten 25 Jahren vermehrte Aufmerksamkeit des Naturschutzes, schienen sie doch prädestiniert zur Landschafts- und Biotopgestaltung durch Beweidung. Heute gibt es in Mitteleuropa viel beachtete Projekte mit „Wilden Weiden“, bei denen Heck- und/oder Taurusrinder auch mit Pferden, Hirschen oder Wildschweinen vergesellschaftet werden (Reisinger 2004). In jedem Fall kann durch Einsatz solch urtümlich wirkender Robustrinder eine anschauliche Rekonstruktion der Wechselwirkungen zwischen großen Weidetieren und Vegetation initiiert werden, wie sie unsere Landschaftsentwicklung ja über Jahrtausende geprägt haben (Schoof et al. 2018, Haft 2023).

Waldpferd (Equus ferus)

In den eiszeitlichen Steppenlandschaften Europas waren Wildpferde weit verbreitet. Fossilfunde aus Höhlen des unteren Waldviertels belegen das Vorkommen von primitiven Pferden aus der Mittleren Altsteinzeit (Döppes 1997). Mit der nacheiszeitlichen Wiederbewaldung schrumpfte aber das Areal für einen waldmeidenden Steppenbewohner erheblich, so dass ein Großteil der Wildpferde in die osteuropäischen Steppengebiete am Schwarzen Meer abgedrängt wurde.

(Steppen-Tarpan, Equus ferus gmelini); zurückgebliebene Pferde dürften sich als mitteleuropäisches Waldpferd abgespalten haben (Wald-Tarpan, Equus ferus silvaticus). Doch ist auch dieser Wildpferd-Typ längstens im Jungpaläolithikum verschwunden (möglicherweise durch Überbejagung; Spitzenberger & Bauer 2001). Im Zuge der nachhaltigen Rodungstätigkeit der frühen Ackerbauern konnten Wildpferde in die anthropogen geschaffenen Offenlandschaften – quasi als „Kulturfolger“ – zum Teil wieder einwandern (Sommer et al. 2011). Doch spätestens zur Wende von der Kupfer- zur Bronzezeit wurden die Wildpferde zur Gänze durch domestizierte Hauspferde ersetzt (Nemeth et al. 2016).

Als primitive Pferderasse, die noch deutliche Merkmale eines Wildpferde-Typs erkennen lässt (z. B. Zebra-Streifung an den Beinen, dunkler Aalstrich), hat sich in Osteuropa das sogenannte „Konik“ (= polnisch Pferdchen) bis heute erhalten. Dieses ist hochgradig anspruchslos an Nahrung oder Geländestruktur. Koniks haben sich für die Beweidung von Heiden, Sandsteppen, Feuchtgebieten (mit Schilf, Weidengebüsch, Brennnesseln) und artenreichen Bachwiesen als besonders geeignet erwiesen. Da ihre ökologische Einpassung dem Wildpferde-Typus sehr nahekommen dürfte, werden die seit jeher extensiv gehaltenen Koniks heute als geeigneter „Ersatz“ für das verloren gegangene Equus ferus eingesetzt, und in z. T. großen Herden gehalten (vgl. Vera 2000).

Freilebende Pferde im Donau-Delta vom Typ eines Konikpferdes, 11.05.2018 (© E. Kraus)

Als ursprüngliche Steppenbewohner sind (Wild-)Pferde typische grazer, sie können sich im Winter aber auch von verholztem und abgestorbenem Pflanzenmaterial ernähren (z. B. Schilf, Brennnesseln, Himbeersträucher). Bei Nahrungsknappheit graben die Pferde sogar nach

Graswurzeln, vor allem verbeißen und schälen sie Sträucher und Jungbäume sehr effektiv. Bei sehr energie- bzw. eiweißreicher Pflanzenmasse können Hufkrankheiten auftreten („Hufrehe“). Im Gegensatz zu Wiederkäuern können Pferde durch Aufnahme von Giftpflanzen geschädigt werden (Bunzel-Drüke 2004). Pferde legen mitunter „Latrinen“ an, so dass sich große Kothaufen bilden.

Die relativ leichten Pferde sind sehr agil, wendig und bewegungsfreudig. Koniks halten sich gerne am Wasser auf, queren auch Bäche und Flüsse. Für ihr Komfortverhalten nutzen sie Sandstellen (Wälzplatz) und Kiesflächen (Ruheplatz). Auf harten, kiesigen Böden werden ihre Hufe ausreichend abgenutzt.

Ein ähnliches Schicksal wie beim Europäischen Wildpferd gilt auch für den Europäischen Wildesel (Equus hemionus), der im Atlantikum sowohl im Donauraum als auch in Offenlandschaften der Böhmischen Masse vorkam, als ausgeprägter Steppenbewohner mit der Ausbreitung der Wälder aber in die mehr oder minder waldfreien Landschaften des Pannonikums abgedrängt wurde. Letzte Nachweise aus dem Karpatenbecken stammen aus dem Beginn der Bronzezeit (Nemeth et al. 2016). Die Haltung von Eseln wäre in der heutigen Landschaft nur noch auf Sonderstandorten mit schottrigem Untergrund bzw. Hartböden vorstellbar, weshalb sie sich für das Beweidungsprojekt im Waldviertel kaum eignen.

Elchkuh im Tier-Freigelände Nationalpark Bayerischer Wald, 12.09.2015 (© E. Kraus)

Elch (Alces alces)

Nach Aussterben des Riesenhirsches (Megalocerus giganteus) verblieb der Elch als größte Hirschart, mit weiträumiger Verbreitung im nacheiszeitlichen Holozän. Fossilfunde belegen sein Vorkommen im Böhmerwald, im Alpenvorland und den nördlichen Kalkalpen (Funde aus Schachthöhen selbst über der Waldgrenze), z. T. bis ins 10. Jhdt. (Spitzenberger & Bauer 2001). Der Elch kam im Kamptal noch bis ins 1. Jahrtausend n. Chr. vor (Knochenfunde aus Gars/Kamp, in Kanelutti 1990).

Dass sich auch heutige Waldlandschaften des Mühl- und Waldviertels durchaus als Elch-Lebensraum eignen, beweisen die sporadischen Zuwanderer aus Polen bzw. Tschechien nach Österreich seit Mitte des 20. Jhdt. (z. B. Presse Sept. 2025).

Als „Konzentrat-Selektierer“ sind Elche besonders anspruchsvoll an die Qualität pflanzlicher Nahrung, weshalb sie in meist nur geringer Dichte vorkommen und bei Übernutzung eines Standortes z. T. weite Wanderungen unternehmen (Siedlungsdichte im Mittel bei 10-15 Individuen je 100 km2; Spitzenberger & Bauer 2001). Der hohe Anspruch kann in erster Linie durch junge Kräuter (auch Wasserpflanzen), Hochstauden, Jungpflanzen von Waldbäumen (z. B. Eiche, Kiefer, Tanne), meist durch Laub und Zweige von Weiden-, Erlen- und Birkengewächsen gedeckt werden. Diese Ressourcen sind im angesprochenen Planungsraum aktuell gegeben. Dank der Etablierung effektiver Biberreviere können Elche im Gebiet auch von der „Gärtnerwirtschaft“ des Bibers profitieren. Beide Arten wirken synergistisch als Schlüsselarten einer Teich- und Flusslandschaft.

Eine Beteiligung dieser imposanten Hirschart an der geplanten Huftier-Gesellschaft wäre trotz der sehr anspruchsvollen Habitatwahl und den z. T. massiven Eingriffen in den Baumbestand (Verbiss bis zu Totalnutzung von Jungbäumen, massives Schälen selbst starker Laubbäume) für das Beweidungsprojekt hochgradig attraktiv.

Rothirsch und Wildschwein sind in den Landschaften am Kamp in z. T. hoher Dichte präsent. Diese Wildarten unterliegen aktuell sowohl in den Uferwäldern am Kamp als auch im Truppenübungsgebiet Allentsteig einem jagdlichen Management (Gaugusch 2025). Ihre Bestände sind in das Multi-Spezies Beweidungsprojekt jedenfalls in effektivem Maße zu integrieren.

Die Präsenz von Rothirschen gemeinsam mit semi-wild lebenden Wisenten, „Auerochsen“ und Konik-Pferden vor der ansprechenden Kulisse der naturnahen Landschaften am Kamp, kann neben der anspruchsvollen Zielsetzung eines Prozessschutzes „so natürlich wie möglich“ auch ein einzigartiges Naturerlebnis einer „Neuen Wildnis“ bieten und sich zweifelsohne zu einem nennenswerten Zugewinn im Tourismusangebot der Region entwickeln.

Biber (Castor fiber)

Der Biber ist eine Schlüsselart für die großflächige Umgestaltung von Feuchtgebieten, von der zahlreiche andere Arten profitieren. Aktuell sind nahezu alle Kamp-Zubringer vom Biber besiedelt, lediglich die großen Stauseen eignen sich aufgrund der erheblichen Wasserstandsschwankungen weniger dafür. Besonders am TÜPL, wo offensichtlich eine höhere Toleranz gegenüber Biber-Aktivitäten besteht, sind zahlreiche Biber-Staue entstanden. Sie vermitteln einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Bibers hinsichtlich Landschaftsveränderungen und dynamischen Prozessen im Gewässerbereich.

Das Zulassen von Biberteichen steigert die Vielfalt an Kleingewässern enorm (© E. Kraus)

Biberteich im TÜPL Allentsteig (© E. Kraus)

Literatur

ABU Naturschutz (2025): Nachzuchterfolge mit Taurus-Rindern; Zuchterfolge – Arbeitsgemeinschaft Biolog. Umweltschutz Soest e.V., Internet (aufgerufen Sept. 2025)

Bakker E. S. & J. C. Swenning (2018): Trophic rewilding: impact on ecosystems under global change. Phil. Trans. R. Soc. B 373, 20170432

Beschta R. L., Painter L. E. & W. J. Ripple (2018): Trophic cascades at multiple spatial scales shape recovery of young aspen in Yellowstone. Forest Ecology and Management 413, 62-69

Baumgart, B. (1997): Großtierfauna der Vor- und Nach-Eiszeit, Beispiel Elbetal. Brandenburgische Umweltberichte (BUB) 1, S. 118-129

Borowski St., Krasinki Z. & L. Milkowski (1967): Food and role of the European Bison in forest ecosystems. Acta Theriologica/Bialowieza 12: 367-376

Brakhane S. & K. Hackländer (2025): Die Rückkehr der großen Pflanzenfresser. oekom-Verlag, München, 474 S.

Bunzel-Drüke M. (1997): Großherbivore und Naturlandschaft. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz (BfN Bonn-Bad-Godesberg) 54: 109-128

Bunzel-Drüke, M., Drüke, J. & H. Vierhaus (1993/94): Quaternary Park – Überlegungen zu Wald, Mensch und Megafauna. Info Arbeitsgem. Biol. Umweltschutz (ABU)/Soest:

4-38

Bunzel-Drüke M. (2004): Ersatz für Tarpan und Auerochse – Chancen und Grenzen der Verwendung von Pferden und Rindern in halboffenen Weidelandschaften und Wildnisgebieten. Schriftenr. Landschaftspl. u. Naturschutz/Bonn 78: 491-510

Bunzel-Drüke M., Böhm C., Finck P., Kämmer G., Luick R., Reisinger E., Riecken U., Riedl J., Scharf M. & O. Zimball (2008): „Wilde Weiden“, Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. AG Biolog. Umweltschutz Kreis Soest (ABU)/ Bad Sassendorf-Lohne: 215 S.

Cromsigt J. P. G. M., Kemp Y. J. M., Rodriguez E. & H. Kivit (2017): Rewilding Europe’s large grazer community: how functionally diverse are the diets of European bison, cattle, and horses? Restoration Ecology 2017 . Society for Ecological Restoration. Dpi:10.1111/rec. 12661., 1-9

Döppes D. & G. Rabeder (Hrsg. 1997): Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs: ein Katalog der wichtigsten Fossilfundstellen und ihrer Faunen, Vol. 10. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Dudley N. (Editor) (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland, IUCN. 106 pp.

Egger G., Haidvogel G., Hohensinner S., Kohler B., Razumovsky N., Sauer G., Stelzhammer M. & J. Westerhof (2022): Die Marchauen – Eine Flusslandschaft im Wandel der Zeit. WWF Österreich, Wien, 141 S.

European Commision (2022): Criteria and guidance for protected areas designations. Commission staff working document. Directorate-General for Environment, Brussels, 28 pp.. Download: https://environment.ec.europa.eu/document/download/12d0d249-0cdc-4af9-bc91-37e011620024_en?filename=SWD_guidance_protected_areas.pdf

EUROPARC Deutschland (2010): Richtlinien für die Anwendung der IUCN-Managementkategorien für Schutzgebiete. Berlin, Deutschland. 88 Seiten. Deutsche Übersetzung von: Dudley, N. (Editor)

(2008) Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN. 106 S.

Expertisecentrum LNV (2002): Special issue on “Grazing and Grazing Animals” Vakblaad Naturbeheer 41, 64 S.

Finck P. Riecken U. & E. Schröder (Bearb.)(2009): Offenlandmanagement außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen. BfN Bonn-Bad-Godesberg, Naturschutz und Biologische Vielfalt 73, 274 S.

Finck P., Härdtle W., Redecker B. & U. Riecken (Hrsg. 2004): Weidelandschaften und Wildnisgebiete – vom Experiment zur Praxis. Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz 78, 539 S.

Frevert W. (1957): Rominten. BLV Verlag, München

Frisch, W. (2010): Der Auerochs. Ilka Frisch (Hrsgb.), Eigenverlag, 235 S., https://www.derauerochs.de/produkt/buch-der-auerochs/

Gaugusch H. (2025): Naturraum am TÜPl Allentsteig. Mitt. Truppendienst Österr. Bundesheer Geiser R. (1992): Auch ohne Homo sapiens wäre Mitteleuropa von Natur aus eine halboffene Weidelandschaft. Laufener Seminarbeiträge 2/92: 22-34

Graczyk R. (1981): Der Wisent (Bison bonasus bonasus, Linnaeus 1758) in Polen und die Perspektiven seiner Restitution in Wäldern Europas. Z. Jagdwiss. 27: 91-101

Grell, H. & W. Härdtle (2004): Raumnutzung von Weidetieren und ihr Einfluss auf verschiedene Vegetationseinheiten und junge Gehölze am Beispiel des E+E-Vorhabens „Halboffene Weidelandschaft Höltingbaum“. Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz/Bonn 78: 145-160

Haft J. (2023): Wildnis – Unser Traum von unberührter Natur. Penguin Random House, München

Hodder K. H., Buckland P. C., Kirby K. J. & J. M. Bullock (2009): Can the pre-Neolithic provide

suitable models for re-wilding the landscape in Britain? British Wildlife 20/5 (Special supplement): 4-15

Hofmann R. & D. Stewart (1972): Grazer or browser: a classification based on the stomach structure and feeding habits of east African ruminants. Mammalia 36/Paris: 226-240

Hofmann R. (1998): Wiedererstehung des postglazialen Großsäuger-Spektrums als landschaftsgestaltendes Multi-Spezies-System: ein Pilotversuch zur „Redynamisierung“ halboffener Landschaften. Schr. R. Landschaftspfl. u. Natursch. 56: 15 S.

Hofmann R. & K. Scheibe (1997): Ursprüngliche Großsäugergemeinschaften als Teil der Naturlandschaft. Brandenb. Umweltber. 1: 112-117

Jepson P., Schepers F. & W. Helmer (2015): Governing with nature: a European perspective on putting rewilding principles into practice. Phil. Trans. R. Soc. B 373, 20170434

Kanelutti E. (1990): Slawen- und urnenfelderzeitliche Säugetiere von Thunau bei Gars am Kamp (Niederösterreich).- Diss. Univ. Wien; unveröff.

Knoll T., Reichenvater M. & C. Übl (2024): Nationalpark Kampwald –Impuls zur Biodiversität und Regionalentwicklung Nördlicher Kamp, Niederösterreich. Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH, Wien, 12 + Kartenanhang.

Knollconsult (2025): Regionalentwicklung Kampwald. Übersichtsplan, unveröff.

Kohler B. (2024): Nationalparkpläne Kampwald WWF-Position, 5 S., unveröff.

König H., Hübner Th., Michels C. & A. Pardey (2003): Neue Säule des Naturschutzes – Naturentwicklungsgebiete mit Beweidung. LÖBF-Mitt. 4/03: 21-28

Kozlo P., Bunevich A. & A. Uglanets (1997-b): Der Wisent (Bison bonasus bonasus, Linnaeus 1758) in Polen und die Perspektiven. Minsk: 318 pp. [in Russisch]

Kraus K. (2013): Jahreszeitliche Veränderungen in der Raumnutzung und Nahrungsökologie von Konikpferden im Naturschutzgebiet Pielach-Ofenloch-Neubacher Au. Dipl. Arb. Univ. Wien, 112 pp.

Krasinska M. & Z. Krasinski (2008): Der Wisent Bison bonasus. Neue Brehm-Bücherei, Bd 74: 328 S.

Large Herbivore Foundation (2005): Return of the European Bison. Bison workshop – Bad Berleburg

Kubitschka C. (2017): Der Wolf im Waldviertel am Truppenübungsplatz Allentsteig. 23. Österr. Jägertagung 2017, Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, S. 25-28

Kubitschka C. (2018): Erfahrungen mit dem Wolf im Waldviertel. Truppenübungsplatz Allentsteig. Höhere Bundeslehr- u. Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, 24. Öst. Wintertagung 2018: 49-52

Lengerken H. (1953): Der Ur und seine Beziehungen zum Menschen. Neue Brehm Bücherei Bd 105: 80 S.

Lin S. (2019): The Netherlands grand rewilding experiment, gone haywire.

Lindner U., Bunzel-Drüke M. & E. Reisinger (2008): Vorstudie zum E+E-Vorhaben „Wiederansiedlung von Wisenten im Rothaargebirge“. Bad-Berleburg

Linnartz L., Meissner R. & R. Lemoine (2023). Rewilding horses in Europe. Background and guidelines. Rewilding Europe, Nijmegen, The Netherlands. 49 pp. Download: https://www.rewildingeurope.com/wp-content/uploads/publications/rewilding-horses-in-europe/

Lüttewitz M. von (2002): Auerochsen in Deutschland. Geflügel Börse 12/2002: 18-19

Martin, P. & Klein, R. (Hrsg., 1984): Quaternary extinction – a prehistoric revolution. Univ. Arizona Press/Tucson: 892 S.

Martin P. & R. Klein (Hrsg., 1984): Quaternary extinction – a prehistoric revolution. Univ. Arizona Press/Tucson: 892 S.

Meissner R., Rupp H., Bondarovich A.A. & J. Rinklebe (2017): Soil water management in the Siberian Kulunda-dry steppe. Mech. Agric. Conserv. Resour. 63 (5): 197-201

Meissner R. & H. Limpens (2001): Dedomestikation – Wilde Herden zwischen den Menschen. Natur- u. Kulturlandschaft/Höxter 4: 112-121

Meissner M., Maushake U., Balkenhol N., Herzog S., Isselstein J., Raab C., Reinecke H., Richter L., Riesch F., Signer J., Stroh H.-G- & B. Tonn (2017): Erhalt von Offenlandschaften – wildlebende Rothirsche als Landschaftspfleger. In: Kinser, A. & H. Freiherr v. Münchhausen (Hrsg.): Der Hirsch als Naturschützer – Konsequenzen für den Umgang mit Huftieren in Großschutzgebieten. Tagungsband 8. Rotwildsymposium der Deutschen Wildtier Stiftung., Hamburg, 48-59

Naimann R. J. (1988): Animal Influences o Ecosystem Dynamics – Large animals are more than passive components of ecological systems. BioScience 38 No 11: 750-752

Nationalparks Austria (2017): Nationalpark-Strategie Österreich 2020+ . Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 34 pp. Donwload: https://www.nationalparksaustria.at/de/downloads.html

Nemeth A. et al. (2016): Holocene mammal extinctions in the Carpathian Basin: a review. Mammal Review, S. 1-15

Nickel H., Reisinger E., Sollmann R. & C. Unger (2016): Außergewöhnliche Erfolge des zoologischen Artenschutzes durch extensive Ganzjahresbeweidung mit Rindern und Pferden. Ergebnisse zweier Pilotstudien an Zikaden in Thüringen mit weiteren Ergebnissen zu Vögeln, Reptilien und Amphibien. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 53/1: 5-20

Owen-Smith N. (1989): Megafaunal Extinctions: The Conservation Message from 11,000 Year B.P. Conservation Biology 3: 405-412

Pearce E. A., Mazier F., Normand S., Fyfe, Andrieu V., Bakels C., Balwierz Z., Binka K, Boreham S, Borisova O. K., Brostrom A., de Beaulieu,J.-L., Gao C., Gonzalez-Samperiz P., Granoszewski W, Hrynowiecka A., Kolaczek P., Kunes P., Magri D., Malkiewicz M., Mighall T., Milner A. L., Möller P., Nita M., Noryskiewicz B., Pidek I. A., Reille M., Robertsson A.-M, Sakari-Salonen,J., Schläfli P., Schokker J., Scussolini P., Seiriene V., Strahl J., Urban B., Winter H. & J. C. Svenning (2023): Substantial light woodland and open vegetation characterized the temperate forest biome before Homo sapiens. Sci. Adv. 9, eadi9135, 14 S.

Pearce E. et al. (2025): Beyond the closed-forest paradigm: Cross-scale vegetation structure in temperate Europe before the late-Quaternary megafauna extinctions. Earth History and Biodiversity 3: 1-16

Peek J. M. (1980): Natural regulation of ungulates – what constitutes a real wilderness? Wildl. Soc. Bull. 8 (3): 217-227

Perzanowski K. (2008): Milestones in the history of the European Bison. Vortrag Int. Wisent-Sympos/Bad-Berleburg

Popp A. (1999): Zur Habitatnutzung von Wisenten (Bison bonasus bonasus) im Gehege und im Freiland – ein Vergleich. Artenschutzreport/Jena 9: 16-21

Power M. E., Tilman D., Estes J. A., Menge B. A., Bond W. J., Mills S., Daily G., Castilla J. C., Lubchenco J. & R. T. Paine (1996): Challenges in the Quest for Keystones – Identifying keystone species is difficult-but essential to understanding how loss of species will affect ecosystems. BioScience Vol. 46 No. 8: 610-620

Pucher E. (2. Auflage, 1997): Die Tierknochen aus der spätneolithischen Höhensiedlung auf dem Wachberg bei Melk an der Donau. Dokumentation des Kultur- u. Museumsverein Melk: 41-56

Pucher E. & Schmitzberger, M. (1999): Ein mittelalterlicher Fundkomplex aus Niederösterreich mit hohem Wildanteil: Die Flur Sand bei Raabs a. d. Thaya. In: Becker, C.; Manhart, H.; Peters, J. & Schibler, J. (Hrsg.): Historia animalium ex ossibus. Beiträge zur Paläoanatomie, Archäologie, Ägyptologie, Ethnologie und Geschichte der Tiermedizin. Festschrift für Angela von den Driesch, 355-378. M. Leidorf, Rahden/Westf.

Putfarken D., Grell H. & W. Härdtle (2004): Raumnutzung von Weidetieren und ihr Einfluss auf verschiedene Vegetationseinheiten und junge Gehölze am Beispiel des E+E-Vorhabens „Halboffene Weidelandschaft Höltingbaum“. Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz/Bonn 78: 145-160

Rannow S., Simon O., Kotremba Ch., Goebel W. & V. Spicher (2019): Wildnisdynamik im Müritz-Nationalpark – Vegetationsentwicklung in der Wildruhe am Ostufer der Müritz-. Naturschutz und Landschaftsplanung 51/10, 478-485.

Rechnungshof (2025): Truppenübungsplatz Allentsteig – Bericht des Rechnungshofes. Bund 2015/13: 323-398

Reisinger E. (2004): Ausgewählte naturschutzfachliche und sozioökonomische Anforderungen für die Etablierung großflächiger Weidesysteme. Schrift. Landsch. u. Natursch. /Bonn 78: 469-490

Remmert H. (1991): Das Mosaik-Zyklus-Konzept und seine Bedeutung für den Naturschutz – eine Übersicht. In: Laufener Seminarbeiträge. 5: 5–15

Rosell F., Bozsér O., Collen P. & H. Parker (2005): Ecological impact of beavers Castor fiber and